0 avis

Présentation de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Historique

Vestiges archéologiques, grottes et souterrains

La géographie et les paysages, toujours en évolution, ont beaucoup influencé l'histoire des anciennes communes de Chenac et de Saint-Seurin-d'Uzet. Toutes les deux semblent tirer leur nom d'une partie de leur environnement naturel. La présence de bois de chêne ou "yeuses" aurait ainsi inspiré tout à la fois les noms "Chenac" et "Uzet".

Au cours des deux derniers siècles, des repérages et des mises au jour archéologiques, fortuits ou menés plus scientifiquement, ont permis de mettre en évidence une occupation ancienne du territoire, en particulier des hauteurs qui, jusqu'au Moyen Age, dominaient les flots. Des silex taillés et polis ont été mis au jour sur le territoire de Chenac, ainsi qu'une hache polie, trouvée à la Brousse, des râcloirs, des couteaux, des pointes de lance, sans doute de l'époque celtique. Les traces d'un enclos de l'Age du fer ont été décelées près de la Champagne.

L'époque gauloise et romaine a laissé de nombreuses traces. Des voies romaines traversaient le territoire. L'une reliait Mortagne à Cozes en passant par Cour d'Ousille et les Parpaillons. En 1836, les vestiges d'une villa romaine ont été découverts près du château de Saint-Seurin par le baron de Saint-Seurin qui en aurait relevé le plan. Cette villa, de nouveau mise au jour au 20e siècle, se situait sur une butte de terrain à l'est du château, face à la Gironde. Sur ce site, planté en vignes par la suite, ont été recueillis des morceaux de tuiles à rebords, de ciment rose et de mosaïques, en particulier des cubes de verre bleu foncé. Par ailleurs, un trésor monétaire gaulois et romain a été découvert en 1870 dans le cours de la rivière de Font-Garnier. Un autre, composé de 14 pièces gauloises, a été mis au jour en 1890 à Saint-Seurin, et une statuette en bronze d'époque romaine a été trouvée sur les vases de la Gironde, près de Conchemarche, en 1908. Enfin, un aqueduc aurait servi à acheminer l'eau de la source de Chauvignac en direction de Barzan et du Fâ.

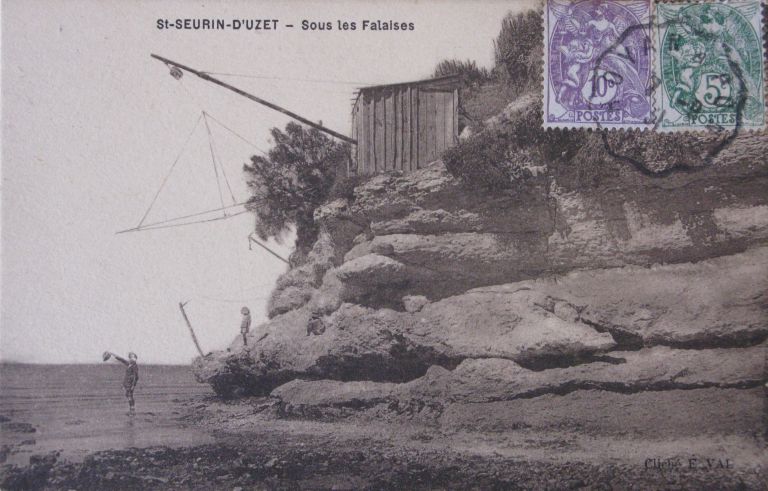

La Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Age ont probablement aussi laissé les cavités habitées à flanc de falaises et les souterrains-refuges mentionnés en particulier à Saint-Seurin-d'Uzet. L'un de ces souterrains, proche du château et du cimetière, a été mis au jour, exploré, décrit et photographié en 1953. Les falaises au pied de l'Echailler et de Tire-Cul recèlent plusieurs petites grottes qui montrent des traces d'occupation à des fins d'exploitation ou d'habitat, y compris jusqu'à ces dernières décennies. Des éléments d'habitat troglodytique, là aussi difficiles à dater, sont par ailleurs visibles au Roc.

Deux seigneuries pour un même seigneur

Pendant tout le Moyen Age et jusqu'à la Révolution, Chenac, parfois appelé Saint-Martin-de-Chenac, et Saint-Seurin-d'Uzet ne cessent de voir leur histoire se croiser, l'activité portuaire de l'une se nourrissant du caractère viticole de l'autre, et vice-versa. Ces points communs économiques expliquent les convergences foncières, institutionnelles et religieuses qui jalonnent l'histoire des deux anciennes communes.

Jusqu'au 14e siècle, les deux seigneuries de Chenac et de Saint-Seurin-d'Uzet dépendent du seigneur de Mortagne. Saint-Seurin-d'Uzet est mentionnée pour la première fois en 1174 lorsqu'Adhémar, évêque de Saintes, donne l'église de Saint-Seurin au seigneur de Mortagne. Deux ans plus tard, c'est Chenac qui fait son apparition dans les textes : le 13 août 1176, Benoît, curé de Chenac, apparaît comme témoin d'une donation faite par le seigneur de Mortagne à l'abbaye de Vaux-sur-Mer. En 1314, Hélie, curé de Chenac, est témoin de l'accord intervenu entre l'abbé de Madion et le viguier de Mortagne au sujet du Bois-Rigaud.

Le 24 août 1337, Pons, vicomte d´Aunay et seigneur de Mortagne, vend à Aymar d´Archiac les fiefs de Saint-Seurin-d'Uzet et de Saint-Martin-de-Chenac, avec droit de haute, moyenne et basse justice, pour 900 livres. Désormais distincts des seigneurs de Mortagne, les seigneurs et possesseurs de Chenac et de Saint-Seurin-d'Uzet doivent toutefois leur rendre hommage. Vers 1435, Perette Marchand, veuve d'un autre Aymar d'Archiac, se remarie avec Arnaud de Sainte-Maure et lui apporte Saint-Seurin et Chenac. Les biens des deux époux, défunts, sont partagés en 1469. Leur fille, Marguerite de Sainte-Maure, épouse de Jean de La Mothe-Fouqué, hérite de Saint-Seurin et Chenac. Vers 1480, elle fait reconstruire le château de Saint-Seurin. L'ancien château, appelé "château brisé", est abandonné.

Chenac et Saint-Seurin-d'Uzet restent dans les mains de la famille de La Mothe-Fouqué pendant tout le 16e siècle. En 1531, Guy de La Mothe-Fouqué, second époux de Marguerite de Sainte-Maure, est seigneur de Saint-Seurin. Les biens de son épouse décédée sont partagés en 1534. Leur fils Jean de La Mothe-Fouqué reçoit la seigneurie de Chenac. Le 6 avril 1630, son petit-fils Henry de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin et seigneur de Chenac, vend les deux seigneuries et le château de Saint-Seurin à son beau-père, Jean Brétinauld. D'une génération à l'autre, les Brétinauld de Saint-Seurin ne vont cesser de marquer l'histoire des deux paroisses et des deux communes par-delà la Révolution et jusqu'au début du 20e siècle. Le dernier de la lignée, Amédée de Saint-Seurin, meurt en 1900 sans postérité.

Parallèlement, quelques petits fiefs se développent sous l'Ancien Régime, essentiellement sur le territoire de Chenac, à l'ombre des deux seigneuries. Les domaines de Baine (où subsistent les traces de fossés sans doute médiévaux), de Saint-Rémi (où la légende place une abbaye) et de Saint-Denis sont les plus importants et leurs possesseurs, les Lacroix du Repaire, Beaupoil et d'Asnières, comptent parmi les notables des deux paroisses au 18e siècle.

Une terre de vignerons, de marins et de protestants

Ce cadre seigneurial et foncier structure la vie et l'organisation du territoire jusqu'à la Révolution et même jusqu'au début du 19e siècle. En 1643, un aveu de la seigneurie de Saint-Seurin-d'Uzet cite la plupart des lieux-dits connus encore aujourd'hui : Chauvignac, les Monards, la Tuilerie, Gratechat, Barabe, Lafont, Chez-Cochin, Moque-Souris, Uzet, etc. En 1692, le village du Petit-Chenac, saisi par le seigneur de Saint-Seurin pour dettes, compte environ 600 habitants.

Du 16e au 18e siècle, laboureurs, vignerons, mariniers, marchands, artisans, tonneliers, maréchaux-ferrants, etc, peuplent les bourgs et les hameaux de Chenac et de Saint-Seurin-d'Uzet. On relève aussi des pilotes de navire (par exemple Ezechiel Poitiers en 1686) et des constructeurs de navires (comme Louis Gouin en 1789. Il n'est pas rare de trouver des gens de mer à Chenac autant qu'à Saint-Seurin-d'Uzet. En 1682 par exemple, Jacques Fournier, marinier à Barzan, loue ses services en qualité de mercenaire à Jean Bon, aussi marinier, demeurant au bourg de Chenac, "pour faire la pêcherie de la morue en l´île de Plaizance et autres endroits de la Terre Neuve".

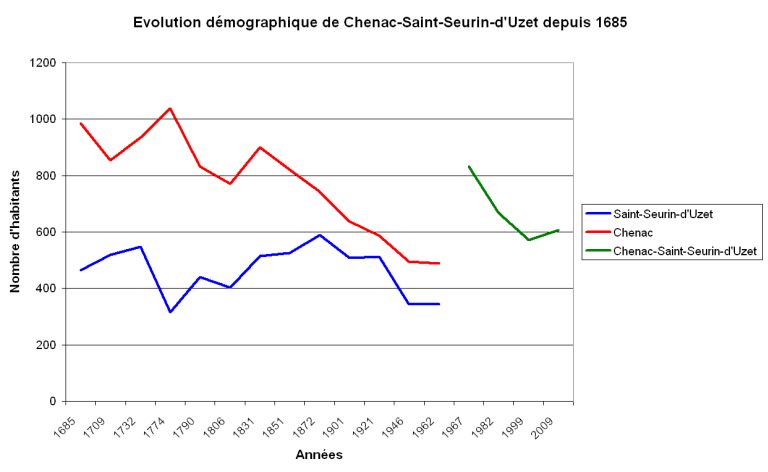

Tous bénéficient du développement du port de Saint-Seurin-d'Uzet à partir de la fin du Moyen Age. Ses pêcheurs sont mentionnés pour la première fois en 1479. Au milieu du 16e siècle, le port compte, plus encore que celui de Mortagne, parmi les principaux lieux de cabotage de l'estuaire, d'où des bateaux partent se mettre au service du port de Bordeaux notamment. Saint-Seurin fait partie des ports saintongeais par lesquels transitent les céréales ou encore le salpêtre produit à Bordeaux et exporté vers le nord. En 1554, un arrêt du parlement de Bordeaux exonère de tous droits le sel, les huîtres, les moules, les sardines et autres vivres pris dans la châtellenie de Saint-Seurin. Le port continue à prospérer aux 17e et 18e siècles, époque à laquelle le bourg et l'église de Saint-Seurin-d'Uzet, initialement situés sur la hauteur derrière le château, sont déplacés en contrebas, à proximité de l'estuaire et du château. Malgré cela, le nombre d'habitants à Saint-Seurin-d'Uzet diminue au 18e siècle.

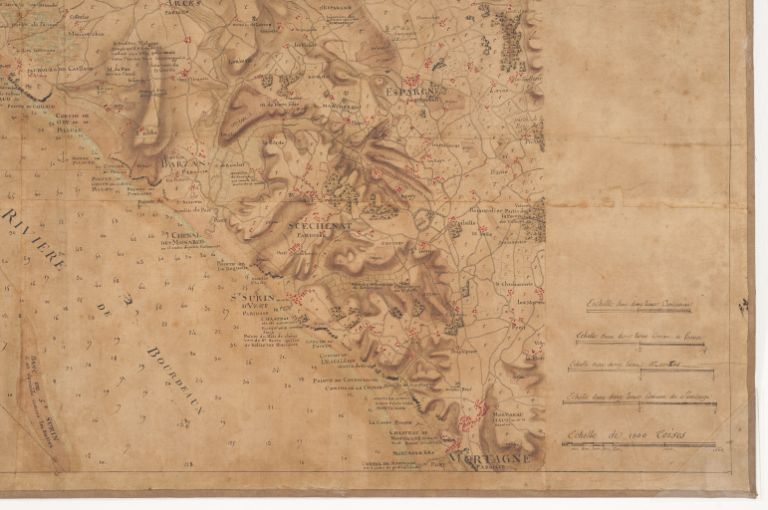

Dans l'arrière-pays, le vin fait déjà la renommée des lieux. Vers 1700, l'ingénieur du roi Claude Masse vante les mérites des vins de Chenac, "les meilleurs de ces quartiers", "surtout ceux de certains coteaux exposés au midy", en particulier le vin rouge. Cette richessse explique peut-être en partie l'augmentation du nombre d'habitants observée à Chenac au 18e siècle. Comme les paroisses alentours, Chenac et Saint-Seurin-d'Uzet bénéficient par ailleurs du droit d'usage, de pacage et de pâturage dans les bois appelés Bois-Rigaud ou landes de Madion (actuelle forêt de Saint-Seurin), selon un acte de concession de 1457 octroyé par l'abbé de Madion. Ce droit le leur est toutefois contesté par les princes de Mortagne à partir de 1769 puis après la Révolution (les landes de Madion seront partagées entre les communes concernées en 1801, puis rétrocédées en partie à l'ancien prince de Mortagne en 1814, et vendues aux enchères en 1815).

Le commerce du vin et l'activité portuaire, facteurs d'ouverture sur l'extérieur, ne sont sans doute pas étrangers au fait que, très tôt, Chenac et Saint-Seurin-d'Uzet deviennent des terres protestantes. Dès 1546, un notable de Chenac, nommé Frère-Jean, et son fils Jean se convertissent au protestantisme. En 1560, des réunions clandestines se tiennent à Chenac et à Saint-Seurin-d'Uzet, sous la direction de Frère-Jean fils. Gabriel de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, se convertit lui-même peu après. En 1561, un ministre protestant, Charles Léopard procède à de premiers baptêmes et à des prêches publics.

Au cours des guerres de Religion, Saint-Seurin-d'Uzet, place stratégique avec son château, voit passer catholiques et protestants, les uns fuyant ou attaquant les autres, au détriment des habitants. Construit sur le port en 1639 par Jean Brétinauld, un temple est détruit sur ordre du roi en 1681. En 1672, Henri Brétinauld abjure le protestantisme mais sa sœur, Elisabeth, s'y refuse et fuit la France, comme plusieurs familles de Saint-Seurin et de Chenac. Au 18e siècle, lorsque le culte protestant est de nouveau toléré, les protestants de Saint-Seurin, ne bénéficiant pas de leur propre temple, participent à la construction de celui de Mortagne. En 1774 cependant, un certain M. Julien est pasteur à Saint-Seurin-d'Uzet où il a épousé la fille d'un officier de marine, M. Villeur.

Des convergences et des divergences : Chenac et Saint-Seurin-d'Uzet dans la première moitié du 19e siècle

Aussitôt après la Révolution, Chenac et Saint-Seurin-d'Uzet, brièvement rebaptisée "l'Union d'Uzet", connaissent un premier épisode de fusion institutionnelle. En effet, à l'occasion du Concordat de 1801, la paroisse de Saint-Seurin est supprimée et intégrée à celle de Chenac (les deux communes demeurent distinctes, tout en ayant recours à partir de 1816 à un seul garde-champêtre). Cette fusion est vivement contestée par les paroissiens de Saint-Seurin, et chacun des deux conseils municipaux renvoie à l'autre la responsabilité financière de l'entretien des églises et des presbytères. Cette situation perdure jusqu'au rétablissement de Saint-Seurin-d'Uzet en paroisse en 1845.

Par-delà la Révolution, la production viticole se poursuit et les nouvelles autorités municipales s'attachent à l'encadrer. Chaque année, le conseil municipal fixe ainsi la date du début des vendanges. Pourtant, en ce début du 19e siècle, selon le cadastre, la vigne, bien que déjà primordiale économiquement, ne couvre pas un cinquième de la superficie totale de la commune de Chenac, et à peine un dixième de celle de Saint-Seurin-d'Uzet. A cette même époque, c'est la céréaliculture qui domine, d'où la présence de nombreux moulins à blé, mus par le vent (on en dénombre 5 à Chenac et 6 à Saint-Seurin-d'Uzet) ou par l'eau (2 à Chenac et 3 à Saint-Seurin-d'uzet).

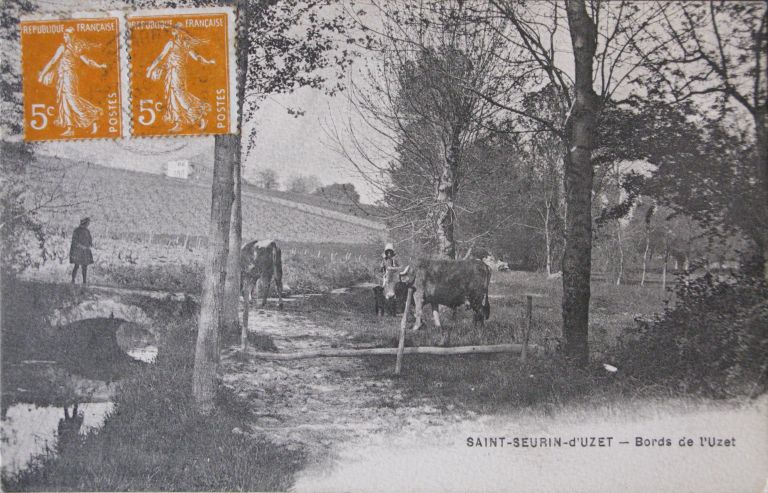

L'élevage est bien plus présent dans les marais intérieurs, autour des rivières de Juliat et de Chauvignac (les marais en bord d'estuaire ne sont pas encore formés). Comme pour les vendanges, les conseils municipaux des deux communes s'attachent à organiser et encadrer la vaine pature (libre divagation des troupeaux) dans ces prairies. L'assainissement de ces marais et leur mauvais état d'entretien est toutefois un sujet d'inquiétude. En 1802 puis en 1808, le conseil municipal de Saint-Seurin-d'Uzet ordonne aux riverains de la rivière de Juliat de procéder au curage de leurs fossés. Ce vœu est réitéré en 1811 car, si la rivière a été curée par les propriétaires des moulins à eau de Font-Garnier et de Saint-Seurin, l´eau des alentours ne s´écoule pas correctement à cause de l´état des fossés, ce qui est préjudiciable aux récoltes et à la santé publique. Finalement, le 27 juin 1841, 39 propriétaires de parcelles situées dans la prairie de Juliat se réunissent à la mairie de Saint-Seurin-d'Uzet sous la présidence du maire, Ambroise Guillon, et sous l'impulsion du baron de Saint-Seurin. Ils se constituent alors en un syndicat des marais de Juliat, présidé par le baron.

L'action de notables comme le baron Henri Brétinauld de Saint-Seurin puis son fils Amédée, ou encore d'Elisabeth d'Asnières, veuve de Lacroix du Repaire, du Château Saint-Denis, contribue à fédérer les deux communes. En effet, ces riches familles participent financièrement au développement de l'une comme de l'autre, notamment lorsqu'il est question, dans les années 1850-1860, de les doter d'écoles (publiques ou privées) et de reconstruire les deux églises. Les deux édifices témoignent aujourd'hui de cette action synchronisée.

Du vin et du caviar, des années 1850 aux années 1960

A partir du milieu du 19e siècle, les deux communes, comme la plupart de leurs voisines, connaissent une double révolution : une révolution viticole, une autre portuaire et commerciale. La première concerne avant tout Chenac, territoire de vignes comme Claude Masse le soulignait dès 1700. Comme toute la Saintonge, la viticulture connaît à Chenac mais aussi à Saint-Seurin-d'Uzet, un essor fulgurant qui profite autant aux grands propriétaires qu'aux paysans, parmi lesquels beaucoup s'enrichissent. Dans les années 1850 à 1880, presque toutes les exploitations agricoles se dotent de chais plus ou moins grands, et beaucoup de paysans se font construire une nouvelle maison. D'importants domaines viticoles font fortune, par exemple celui du Pinier, détenu par André Jousset, ancien tonnelier, et sa famille.

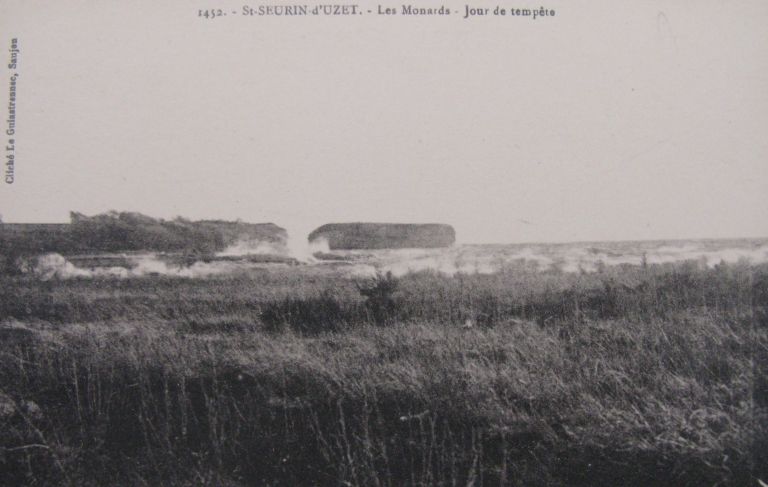

Cette production bénéficie du point de vue commercial de l'autre révolution que connaît le territoire à la même époque, avec le développement considérable du port des Monards et de celui de Saint-Seurin-d'Uzet. Tous deux commencent leur mue dès les années 1830 : ils sont alors concernés par le vaste élan de modernisation des petits ports de l'estuaire engagé par l'Etat. Comme Mortagne ou Port-Maubert entre autres, ces deux ports voient leur chenal redressé et leurs rives équipées de quais empierrés. Dans les deux cas, l'activité du port nourrit et se nourrit de celle d'une minoterie, établissement industriel qui prend le relai de l'ancien moulin à eau. Le nombre d'habitants augmente alors à Saint-Seurin-d'Uzet, atteignant le nombre de 588 en 1872.

A partir de 1876, la crise du phylloxéra marque un coup d'arrêt au développement viticole des deux communes, comme pour toute la Saintonge. De très nombreux exploitants connaissent la ruine. Certains expriment même leur détresse sur des plaques apposées dans l'église de Chenac. Quelques-uns tentent une réaction, à l'image du négociant Gustave Cardinal qui établit en 1883, sur le port de Saint-Seurin, une éphémère fabrique de raisins secs. Contrairement à Mortagne notamment, l'activité portuaire n'est pas suffisante pour compenser cette catastrophe économique, d'autant que le chemin de fer capte désormais une bonne part des échanges.

Pire encore, à partir des années 1890, le port souffre du début d'envasement de la côte en raison du rapprochement inéxorable d'un banc de sable, appelé "banc de Saint-Seurin". Cet envasement n'est cependant pas aussi poussé qu'au sud, au niveau du port de Mortagne, et dans la première moitié du 20e siècle, les flots viennent battre à nouveau les falaises de part et d'autre du port de Saint-Seurin. En revanche, l'envasement est réel au sud, au pied de l'Echailler. Sur cet espace abandonné par l'estuaire, les habitants, descendus des hameaux par les sentiers, se livrent modestement à la pêche, à la chasse et à l'élevage.

Les vagues constituent une autre menace pour le rivage. Régulièrement, tempêtes et inondations viennent balayer le port et le bourg de Saint-Seurin. De telles catastrophes, mentionnées déjà en 1645 et 1784, se produisent notamment en 1875 et 1876. Ces événements poussent à une nouvelle réflexion sur les aménagements du port et la protection du bourg de Saint-Seurin. En 1880, on commence l'édification d'une digue sur la rive droite du port (les restes en sont encore visibles à l'entrée de l'ancien terrain de camping), ce qui assure une protection efficace lors d'une nouvelle tempête en octobre 1882. Une autre digue est construite, cette fois sur la rive gauche (là où elle est encore visible), à partir de 1895.

Malgré ces aléas, et grâce à cette prise en compte du risque, le salut de bon nombre d'habitants à la fin du 19e siècle, face à la crise du phylloxéra, vient de l'estuaire. En novembre 1876, le conseil municipal de Saint-Seurin-d'Uzet autorise ceux qui le souhaitent à se livrer à la pêche sur les bords de la Gironde "à l´aide des filets connus sous le nom vulgaire de renard". Outre cette pêche pratiquée quotidiennement par tout un chacun, le port de Saint-Seurin prospère jusque dans les années 1960 grâce à la pêche exercée de manière professionnelle par un groupe de marins pêcheurs, en particulier les membres de la famille Milh. Leur fortune réside dans un poisson, l'esturgeon, et dans ses œufs qu'ils apprennent à partir des années 1920, sous les encouragements d'une princesse russe, dit la légende, à préparer en caviar. Cet "or noir" fait pendant quelques décennies la renommée et la richesse du petit port de Saint-Seurin-d'Uzet. Dans les années 1930, des célébrités du monde politique ou artistique s'y pressent pour déguster le précieux mêt.

Assez vite, le développement du port rejaillit sur celui de Saint-Seurin-d'Uzet et de Chenac. En 1892, un bureau téléphonique est ouvert à Saint-Seurin. En 1914, la municipalité de Saint-Seurin-d'Uzet obtient l´établissement d´une cabine téléphonique publique pour répondre aux nombreux besoins du port, des commerçants, des industriels, des pêcheurs à l´esturgeon et des touristes de passage. En 1906 et 1907, les deux communes se font édifier d'imposantes mairies-écoles en faisant appel au même architecte, Félicien Balley. En 1926, Chenac (rebaptisée Chenac-sur-Gironde deux ans plus tard) et Saint-Seurin-d'Uzet constituent un syndicat avec Cozes, Arces, Barzan, Epargnes, Grézac et Talmont pour faire venir l'électricité. Les travaux ont lieu en 1932, avec concession à la Société charentaise de distribution électrique. Le réseau est modernisé et étendu aux écarts en 1957, tandis que l'on procède aux travaux d'adduction d'eau.

Une commune à deux visages, depuis les années 1960

Au début des années 1960, la diminution du nombre d'habitants à Chenac-sur-Gironde et à Saint-Seurin-d'Uzet, et la politique de regroupement de collectivités, menée dans toute la France, font naître l'idée d'une fusion entre les deux communes, à la géographie et à l'histoire à la fois différentes et si étroitement mêlées. En janvier 1964, un syndicat intercommunal à vocation mutliple d'administration et d'équipement est constitué, comprenant trois conseillers de chaque commune. Le 21 février 1965, les deux conseils municipaux, réunis ensemble sous la présidence de Hervé Coussot, maire de Saint-Seurin-d'Uzet, et de M. Lemarchand, maire de Chenac-sur-Gironde, votent la fusion, qui entre en vigueur par arrêté préfectoral du 25 février suivant.

Du point de vue économique, les deux principales sources de revenus de la commune, la vigne et la pêche, connaissent de profondes mutations dans les trois dernières décennies du 20e siècle. La production viticole d'une part qui, après la crise du phylloxéra, s'était partiellement reconstituée au sein de petites exploitations alliant élevage et viticulture, connaît une phase intense de concentration. Comme partout en Saintonge, le nombre d'exploitants agricoles en général, viticoles en particulier, chute. En 1962, la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet comptait encore 80 exploitations, 65 en 1982. Aujourd'hui, l'essentiel de la production viticole est concentrée dans une poignée d'exploitations, autour du bourg de Chenac, le long ou à proximité de la "route du Pineau". L'exode rural qui se cache derrière cette évolution, entraîne aussi la fermeture des commerces (on comptait en 1982 une boulangerie, deux épiceries, un café, deux restaurants, un bureau de tabac et un dépôt de tabac).

Sur le port de Saint-Seurin-d'Uzet, la pêche à l'esturgeon et la production de caviar atteignent leur apogée dans les années 1950 (cette production oscille alors entre 3 et 5 tonnes par an), puis périclitent rapidement dans les années 1970. Pratiquée de manière trop intensive depuis les années 1920, la pêche à esturgeon a en effet provoqué la raréfaction de l'espèce, jusqu'à être interdite en 1982. Aujourd'hui, le caviar, préparé dans une ferme aquacole des environs, est de nouveau en vente à Saint-Seurin-d'Uzet, et les habitants tentent de promouvoir le souvenir de ce qui fut la "capitale du caviar français".

L'autre difficulté pour le port de Saint-Seurin comme pour celui des Monards après 1945 réside dans l'envasement rapide des bords d'estuaire, aboutissant à la formation de la vaste roselière que l'on connaît de nos jours. Cet envasement apparaît nettement sur les photographies aériennes de l'IGN prises à partir de 1949. A cette date, l'eau arrive encore à l'entrée des deux ports et frappe le pied des falaises, sauf au sud, vers l'Echailler et Conchemarche, où l'effet du banc de Saint-Seurin se fait sentir depuis la fin du 19e siècle. Sur les photographies de 1956 et surtout de 1976, les deux ports et les falaises sont désormais séparés de l'estuaire par plusieurs centaines de mètres de vasières et de roselières. De nos jours, l'activité d'élevage est maintenue dans les marais, autour de Conchermarche, en s'appuyant sur la marque déposée "Agneau de l'estuaire".

L'envasement des bords d'estuaire observé depuis 1945 apparaît aujourd'hui stoppé. Une inversion semble même se dessiner, avec un recul des vasières tout le long de la côte. Le risque d'inondation est toujours bien présent, comme l'ont rappelé les événements tragiques de la tempête de décembre 1999 (66 maisons inondées et deux décès déplorés dans le bourg de Saint-Seurin-d'Uzet), puis de la tempête Xynthia en février 2010. A la condition de prendre en compte les impératifs de cet environnement spécifique et la dualité de son identité, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet entrevoit un nouvel avenir, tourné vers le vin, l'estuaire et le tourisme. En 2009, pour la première fois depuis la fin du 19e siècle, le nombre de ses habitants a augmenté.

L'inventaire du patrimoine de la commune a donné lieu à la réalisation de 319 dossiers documentaires (277 sur le bâti et 42 sur les objets mobiliers et le décor porté des églises). Parmi les éléments étudiés, 22 ont été sélectionnés pour leur intérêt historique et/ou architectural, 246 ont été repérés et 7 ont été recensés. Un dossier de synthèse a été réalisé sur l'habitat (maisons et fermes).

Description

Née en 1965 de la fusion de deux communes, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet se caractérise, dans son histoire et sa géographie, à la fois par sa dualité (entre Chenac, ancienne commune d'arrière-pays viticole, et Saint-Seurin-d'Uzet, sur les rives immédiates de l'estuaire), et par les fortes complémentarités entre ces deux composantes. Comme pour beaucoup de communes riveraines de l'estuaire, c'est cette complémentarité qui a fait la richesse du territoire.

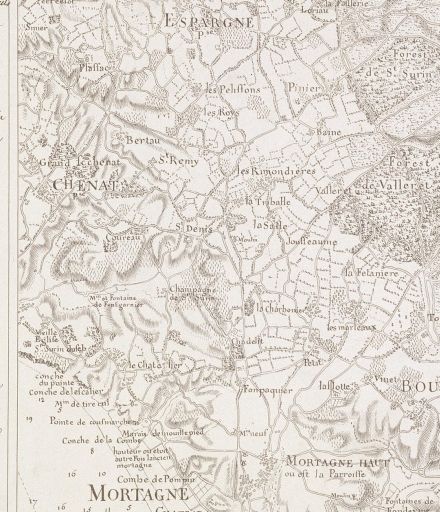

L'ancienne commune de Chenac-sur-Gironde recouvrait les deux tiers nord de la commune actuelle. Elle présentait une superficie de 1433 hectares. Celle de Saint-Seurin-d'Uzet, au sud, couvrait 590 hectares. La limite entre les deux commençait, par l'ouest, au sud des Monards et de Barabe (Chenac englobant ces deux lieux-dits), filait vers l'est et la Tuilerie (côté Saint-Seurin), passait au nord du Petit Chenac, descendait vers le sud en coupant le lieu-dit la Cave en deux, continuait vers l'est en laissant les Borderies du côté de Chenac, Font-Garnier du côté de Saint-Seurin, et aboutissait au nord de la Champagne.

La géographie et les paysages de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet recouvrent des entités différentes par leur physionomie mais complémentaires par leur fonctionnement. Au nord-est, une langue de terre d'à peine un kilomètre au plus étroit, permet à la commune de bénéficier d'une partie de la forêt de Valleret qui occupe une grande partie de l'arrière-pays estuarien. Cette partie de forêt est ici appelée forêt de Saint-Seurin. La langue de terre qui relie ce bois au reste de la commune présente un relief peu accidenté, ponctué de quelques hameaux et reliefs isolés (le Pinier, Chez-Faure, Chez-Loiseau...), et couvert de champs céréaliers au nord, de vignes au sud.

Ce paysage viticole annonce celui, plus présent encore, qui occupe une grande partie de l'espace situé au nord d'une ligne allant de Saint-Denis à l'est, au bourg de Chenac et à Chauvignac à l'ouest. La vigne couvre le sommet et les coteaux de ce plateau qui culmine à 61 mètres d'altitude au niveau de Cour d'Ousille et de Mondésir. Ici ou là, la vigne fait place à de petits bois, notamment entre Mondésir, Chez-Rullaud et les Dougnes. Le plateau se déchire en de nombreux petits vallons ou "combes", par exemple vers Saint-Rémi, à la "combe à Bouron", près de Saint-Denis, au pied de la Brousse ou encore vers les Robineries.

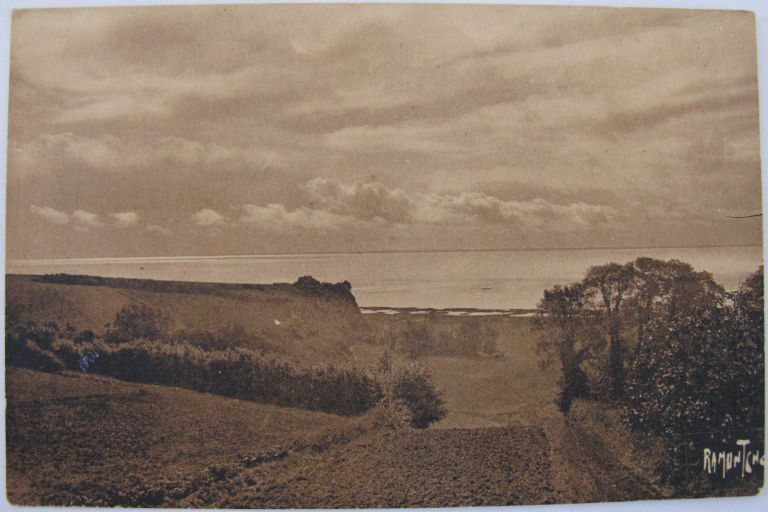

Certains de ces vallons s'élargissent davantage que d'autres et accueillent alors le lit de ruisseaux ou de rivières, alimentées par des sources, notamment celles de Chauvignac et de Font-Garnier. Tel est le cas du vallon des Ruisselles, au sud-est du bourg de Chenac. La rivière du Juliat au sud, celles de Chauvignac et du Rambaud (qui assure la limite avec Barzan) au nord, alimentent des marais intérieurs exploités en prairies ou en champs céréaliers. Ces rivières se jettent dans l'estuaire en formant des chenaux au niveau du port de Saint-Seurin et de celui des Monards. Entre ces deux ports, deux langues de terre dominées par le Petit Chenac d'une part, le Terrier et la Tuilerie d'autre part, séparent les vallées du Juliat, des Ruisselles et de Chauvignac, créant des promontoires d'où la vue sur l'estuaire est imprenable.

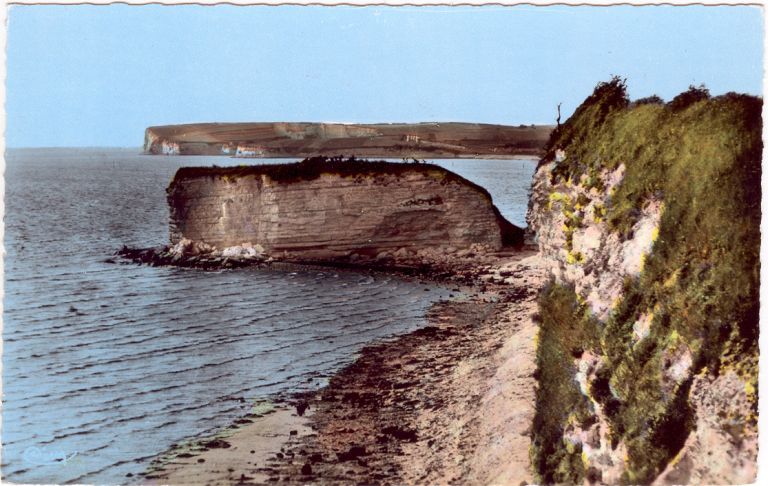

Si le coteau de la Tuilerie s'achève en pente relativement douce à Barabe, celui du Petit Chenac s'interrompt brusquement en falaises. Cette façade verticale relie le hameau du Roc à un curieux rocher appelé la Motte Ronde, avançant comme un éperon vers l'estuaire. Ce paysage de falaises se retrouve au sud de la commune, sur une façade calcaire longue de 2,5 kilomètres, entre le château de Saint-Seurin et Conchemarche. Cette façade termine brusquement un plateau prolongeant celui de Mortagne-sur-Gironde, dont il est séparé par le vallon de la Combe. Cette ligne de falaises est interrompue par quelques combes, notamment au niveau de Chez-Naudin, de l'Echailler et de Tire-Cul.

Ces falaises ainsi que les coteaux qui dominent les vallées et les marais intérieurs, forment l'ancienne limite du rivage, les flots de l'estuaire venant battre ces rochers et ces flancs jusqu'à une date parfois récente. Si les marais intérieurs ont été comblés dès le Moyen Age, les falaises étaient baignées par la mer avant le milieu du 20e siècle, avec des périodes successives d'avancées et de retraits des eaux. Depuis les années 1960-1970, une vaste roselière sépare désormais les falaises de l'estuaire. Large de plus d'1,5 kilomètres au niveau de Conchemarche, elle sert d'abri à près de trente espèces d'oiseaux, et est gérée par le Conservatoire du littoral et le Conservatoire régional des espaces naturels. Plusieurs dispositifs réglementaires de protection, nationaux ou européens, s'y appliquent.

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'aire d'étude, communal |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17045061 |

| Dossier réalisé par |

Suire Yannis

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée et directeur du Centre vendéen de recherches historiques à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Date d'enquête |

2012 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Présentation de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Dossier réalisé par Suire Yannis, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/69ab46e4-6253-496e-a213-9326fd977a0f |

| Titre courant |

Présentation de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet |

|---|